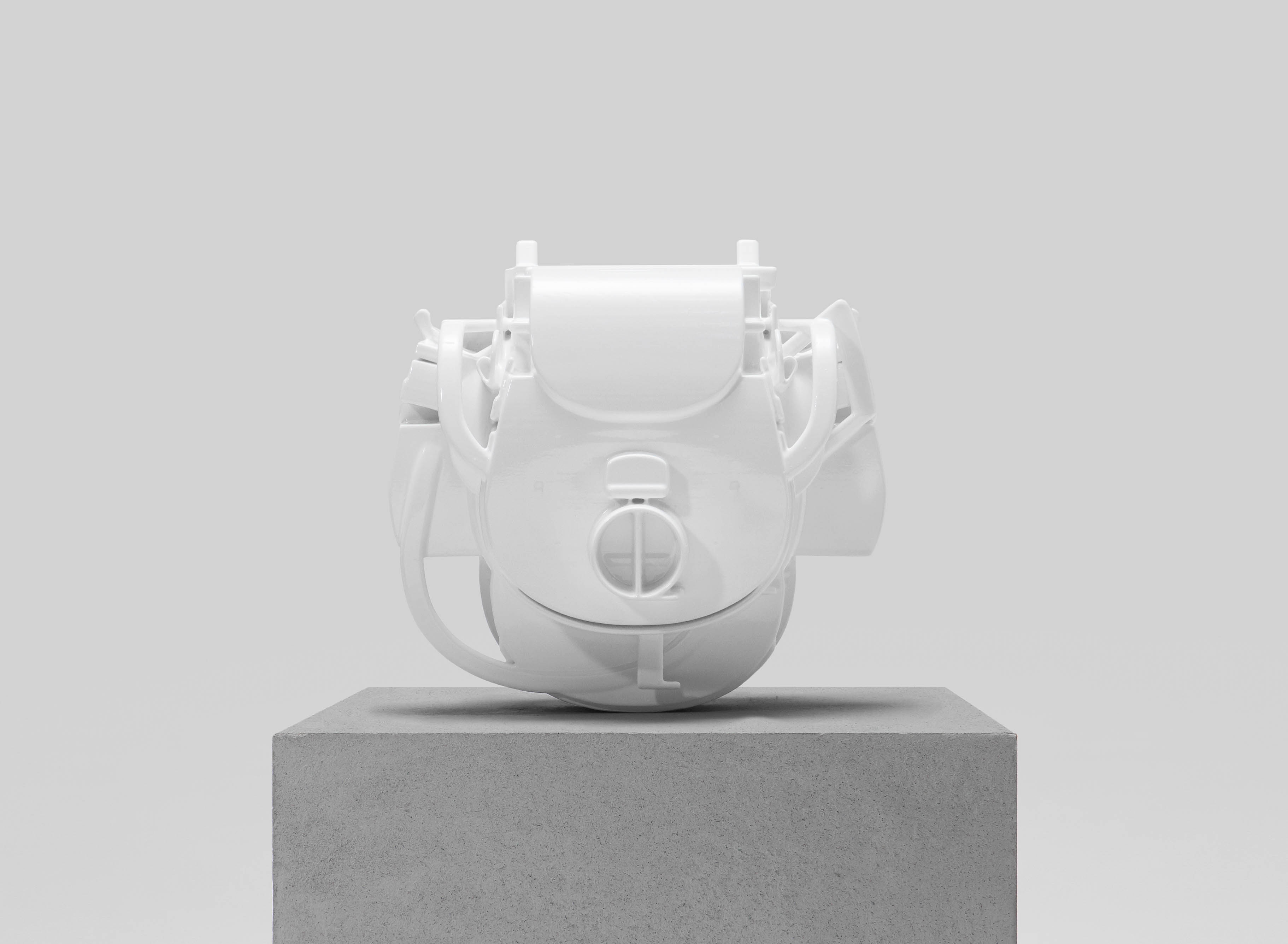

Deconstructed Icons

Resin, Urethane

2022

340 (W) X 264 (L) X 330 (H)

391 (W) X 311 (L) X 494 (H)

340 (W) X 180 (L) X 376 (H)

330 (W) X 246 (L) X 700 (H)

The unprecedented global Covid-19 pandemic fundamentally altered the ways in which humanity lives. People unintentionally lost, at a remarkably rapid pace, the experience of directly touching and feeling reality, and this brought about a major turning point in how we perceive and consume objects. Even before the pandemic, digital media had already permeated our daily lives, yet once physical interaction became severely restricted, the digital realm began to function as almost the sole substitute for reality. Countless objects that continue to exist physically around us are no longer encountered through direct tactile experience, but are delivered instead through digital images and data within virtual space. Platforms such as Instagram became the primary channels that replaced physical social encounters, while online shopping platforms such as Amazon established themselves as essential gateways for the circulation of commodities into the domestic sphere.

Amid the overwhelming flood of images uploaded daily by more than two billion Instagram users, we have lost the opportunity to concentrate on, examine, and judge individual objects with care. Though objects still physically exist somewhere in the world, the ways in which we engage with them are increasingly confined to their image alone. Each object passes through a camera lens, is converted into sequences of binary code, stored as digital data, transmitted to others, and endlessly replicated. Along the way, these images are revised, modified, transformed, and sometimes degraded. Over time, the original form becomes untraceable, and the boundary between reality and image blurs. In this condition—where originals and copies, reality and virtuality intermix—the very basis of aesthetic experience in contemporary life is profoundly transformed.

I was particularly drawn to the fact that this process of digital transformation is not simply a technical phenomenon, but an event that fundamentally alters the essence of objects themselves. When real things are fragmented, reattached, and transformed in the digital realm, they reemerge in unfamiliar, uncanny forms—simultaneously intriguing and unsettling. I chose this as a point of departure for my creative practice. By cutting apart and reassembling, I sought to generate new images that are strange, dislocated, yet beautiful in unexpected ways. When familiar objects are removed from their habitual contexts and re-viewed through new lenses, we are prompted to rethink and re-sense them. In this way, images that have undergone replication, disassembly, and transformation do not simply operate as variations of the original but generate entirely new sensory dimensions, offering viewers experiences that unsettle and expand established frameworks of thought.

What is crucial in this process is that the object still retains traces of its original form. I intentionally chose not to entirely destroy the structural silhouette of the original, allowing it to function almost as if it could be restored to its prior state. Yet through processes of fragmentation, transformation, and recombination, the object is ultimately transposed into something entirely different, resisting any singular or fixed interpretation. This destruction of totality destabilizes the object and subverts ingrained assumptions. Viewers encounter the work in a zone where familiarity and strangeness intersect, experiencing disorientation while simultaneously discovering possibilities for new aesthetic thought.

This particular project was conceived as a collaboration with Louis Quatorze. For this, I used digital photographs of the brand’s various products as my raw material. These items, which originally existed as three-dimensional and tactile objects, had already been reduced into two-dimensional digital images. From there, I re-converted them into three-dimensional digital models and subjected them to a process of disassembly, transformation, and recombination, creating entirely new sculptural experiments. While Louis Quatorze’s products were originally distinct in character and function, in the digital realm their boundaries collapse and unthinkable combinations occur. In these impossible juxtapositions, the resulting objects evoke both attraction and repulsion, beauty and grotesqueness, pleasure and discomfort at the same time.

This tension of ambivalence is a core effect I deliberately sought to achieve. Louis Quatorze as a brand embodies refinement and sophistication, yet I aimed to translate those associations into a strangeness—a kind of bizarre beauty. The transformed products no longer remain merely functional outputs of a brand; instead, they become aesthetic objects produced by the collision of heterogeneous elements. Removed from the everyday gaze of consumers, they are reborn as forms that trigger new curiosity through their uncanny charm. Viewers may recall the original products, yet recognize that what stands before them belongs to an entirely different dimension. In that gap, they simultaneously experience fascination and alienation, familiarity and discomfort.

Ultimately, this project does not simply reproduce or promote Louis Quatorze’s products. Rather, it reinterprets the brand’s image subversively by presenting them as artistic objects transformed at the boundary between the digital and the real. Through this, I aimed to expose how objects in contemporary society are transposed into images, then transformed, and eventually returned in unfamiliar forms. The work interrogates the very basis of how we perceive things in the digital era, while also probing the new sensory possibilities that can emerge when brand and art intersect.

Covid-19이라는 전례 없는 글로벌 팬데믹은 인류의 생활 양식을 근본적으로 바꾸어 놓았다. 인류는 의도치 않게 매우 급격한 속도로 현실에서 직접 만지고 느끼는 경험을 잃게 되었고, 이는 우리가 오브제를 인식하고 소비하는 방식에 큰 전환점을 마련하였다. 팬데믹 이전에도 디지털 매체는 이미 우리 삶 깊숙이 스며들어 있었으나, 물리적 교류가 급격히 제한된 시점부터 디지털은 현실을 대체하는 거의 유일한 수단으로 작동하기 시작했다. 이제 우리 주변에 실재하고 있는 수많은 오브제들은 더 이상 직접적인 접촉을 통해 경험되지 않고, 디지털의 가상 공간 속에서 이미지와 데이터의 형태로 우리에게 전달된다. 인스타그램을 비롯한 소셜 네트워크 플랫폼은 팬데믹 시기를 기점으로 물리적 사회적 만남을 대체하는 주요 채널이 되었으며, 아마존과 같은 온라인 쇼핑 플랫폼은 집 안에서 상품을 소비자에게 전달하는 가장 중요한 창구로 자리 잡았다.

20억 명을 훌쩍 넘긴 인스타그램 사용자들이 매일 업로드하는 방대한 이미지의 홍수 속에서, 우리는 이제 개별 객체에 주의를 기울여 집중적으로 살펴보고 판단하는 기회를 잃어버리고 있다. 오브제는 물리적으로는 여전히 세계 어딘가에 실재하지만, 우리가 그것을 접하는 방식은 점점 더 이미지로 한정된다. 오브제는 누군가의 카메라 렌즈를 통해 0과 1이라는 이진수의 연속으로 변환되고, 디지털 데이터로 저장되며, 다시 타인의 기기로 전송되고, 끊임없이 복제된다. 이 과정에서 이미지는 수많은 손을 거치며 수정되고 변형되며 때로는 열화되기도 한다. 긴 시간이 흐른 뒤에는 무엇이 원본의 형태였는지조차 알 수 없게 되며, 실재와 이미지의 경계는 흐릿해진다. 이처럼 원본과 복제, 실재와 가상이 뒤섞이는 상황은 오늘날의 미학적 경험을 근본적으로 변화시킨다.

나는 이러한 디지털 변형 과정이 단순한 기술적 현상이 아니라, 오브제의 본질을 바꾸어 놓는 사건이라는 점에 주목했다. 실재하는 물건이 디지털 속에서 조각나고, 붙여지고, 변형되며, 그 결과 낯설고 기묘한 형태로 재탄생하는 과정은 흥미로우면서도 불안한 긴장을 동반한다. 나는 이 지점을 창작의 출발점으로 삼아, 조각내기와 붙이기를 통해 낯설고 이상하면서도 새로운 아름다움을 만들어내려 했다. 익숙한 오브제를 관습적 맥락에서 떼어내어 바라보는 순간, 우리는 그것을 다시 생각하고 새롭게 감각할 수 있다. 즉, 복제-해체-변형을 거친 이미지들은 단순히 원본의 변주가 아니라 전혀 다른 감각적 층위를 발생시키며, 관람자에게 기존 사고의 틀을 흔드는 경험을 제공한다.

특히 이러한 작업에서 중요한 것은 오브제가 여전히 원본의 큰 형태적 흔적을 따르고 있다는 점이다. 나는 오리지널의 구조적 실루엣을 완전히 파괴하지 않고 일정 부분 유지함으로써, 그것이 원본으로의 복원을 위한 장치처럼 보이도록 했다. 그러나 동시에 해체와 변형, 재조합의 과정을 통해 이전의 이미지와는 전혀 다른 것으로 치환함으로써, 결과물은 일의적 해석이 불가능한 낯선 오브제가 된다. 이는 오브제의 총체성을 파괴하고, 우리가 가진 고정관념을 전복하는 역할을 수행한다. 관람자는 익숙함과 낯섦이 교차하는 경계에서 당혹감을 느끼지만, 동시에 새로운 미학적 사유의 가능성을 발견하게 된다.

이번 프로젝트는 루이까또즈와의 협업을 위해 기획되었다. 나는 루이까또즈의 다양한 상품을 촬영한 디지털 사진들을 출발점으로 삼았다. 이 상품들은 원래 입체적이고 촉각적인 실재였으나, 사진이라는 2차원의 디지털 이미지로 치환된 상태에서 다시 내 작업의 재료가 되었다. 이후 나는 그것을 3차원 디지털 이미지로 재치환하고, 그 안에서 해체·변형·재조합을 거쳐 전혀 다른 조형적 실험을 시도했다. 루이까또즈의 상품들은 서로 다른 성격과 기능을 가진 오브제들이었으나, 디지털 공간 안에서는 경계가 무너지고 상상 불가능한 조합이 이루어진다. 서로 어울릴 수 없는 대상들이 뒤섞여 만들어낸 결과물은, 아름다움과 혐오, 쾌와 불쾌라는 양가적 감정을 동시에 불러일으킨다.

이러한 양가성은 내가 의도한 핵심적 효과이다. 루이까또즈라는 브랜드는 세련되고 고급스러운 이미지를 지니고 있지만, 나는 그것을 낯설고 기묘한 아름다움으로 전환시키고자 했다. 변형된 상품들은 더 이상 단순히 브랜드의 기능적 결과물이 아니라, 이질적인 요소들이 결합된 심미적 오브제가 된다. 그것은 소비자의 일상적 시선에서 벗어나, 새로운 시각적 호기심을 자극하는 기묘한 아름다움으로 변모한다. 관람자는 원래의 상품을 떠올리면서도, 눈앞에 놓인 오브제가 전혀 다른 차원의 것임을 인지하게 되며, 그 간극 속에서 매혹과 낯섦, 익숙함과 불쾌함을 동시에 경험하게 된다.

결국 이번 작업은 루이까또즈의 상품을 단순히 재현하거나 홍보하는 것이 아니라, 디지털과 실재의 경계에서 변형된 예술적 오브제로 제시함으로써 브랜드 이미지를 전복적으로 재해석한다. 나는 이를 통해 현대 사회에서 오브제가 어떻게 이미지로 치환되고, 또다시 변형되어 낯선 형태로 되돌아오는지를 드러내고자 했다. 이는 디지털 시대에 우리가 사물을 인식하는 방식을 근본적으로 되묻는 작업이자, 동시에 브랜드와 예술이 만나는 지점에서 발생할 수 있는 새로운 감각적 가능성을 탐구한 실험이다.

* Collaboration with Louis Quatorze