Requiem : Cabinet

PLA (Polylactic Acid), Human Skeleton, Polyester, Metal

2020

1200 (W) X 800 (L) X 1750 (H)

PLA (Polylactic Acid), Human Skeleton, Polyester, Metal

2020

1200 (W) X 800 (L) X 1750 (H)

Since childhood, the artist has collected objects from every corner of the world. His act of collecting has never been a mere pastime—it is a form of creative practice that explores the traces of time and existence embedded within things. By attaching imagined narratives to the objects he gathers, the artist reanimates them, granting each a new context and meaning. For him, storytelling has always been the origin of creation, the beginning of every process. Through the scratches, wear, and distortions left on the surface of things, he senses the passage of time and traces the journeys that objects have undergone. This attitude goes beyond material fascination; it may be described as a kind of sensory archaeology—a practice of reviving the memories that dwell within matter.

For the artist, a “precious object” is one that inherently contains time itself. The collected objects, reinterpreted through his imagination, are reborn as unique creations that together form his own personal museum. This intimate museum transcends mere possession and becomes a space for reflecting on the relationship between humans and objects. Even things once deemed worthless acquire renewed existence through the artist’s imagination and interpretation. Through this process, he poses a question to the viewer: Where does the boundary truly lie between what is valuable and what is valueless?

This question eventually led the artist to a new field of inquiry. While living in Eindhoven, the Netherlands, he visited the regional museum Erfgoedhuis Eindhoven to research how curators and experts classify, preserve, and determine the value of artifacts. During this investigation, the museum gifted the artist a “valueless object”: the skeletal remains of an unidentified middle-aged man from the eighteenth century. Because the bones were too common and held no discernible academic or historical significance, they had been categorized as “worthless remains.” Yet to the artist, they were not just fragments of anatomy—they were the remnants of a once-living person, not unlike himself.

This anonymous skeleton ceased to be a mere object in the artist’s eyes; it became a symbol of human presence, of a life that once contained emotion and desire. Perhaps this man had been a husband, a father, or someone who longed for meaning—just as the artist does. The artist felt a profound sense of empathy and kinship toward him. Moved by this connection, he began to imagine and reconstruct the man’s lost life. Through fictional imagination, he wrote a novel recounting the man’s story, then translated that narrative into a graphic novel to convey his envisioned persona. Finally, he created a documentary that retraced the man’s imagined footsteps, granting a new form of life to a forgotten existence.

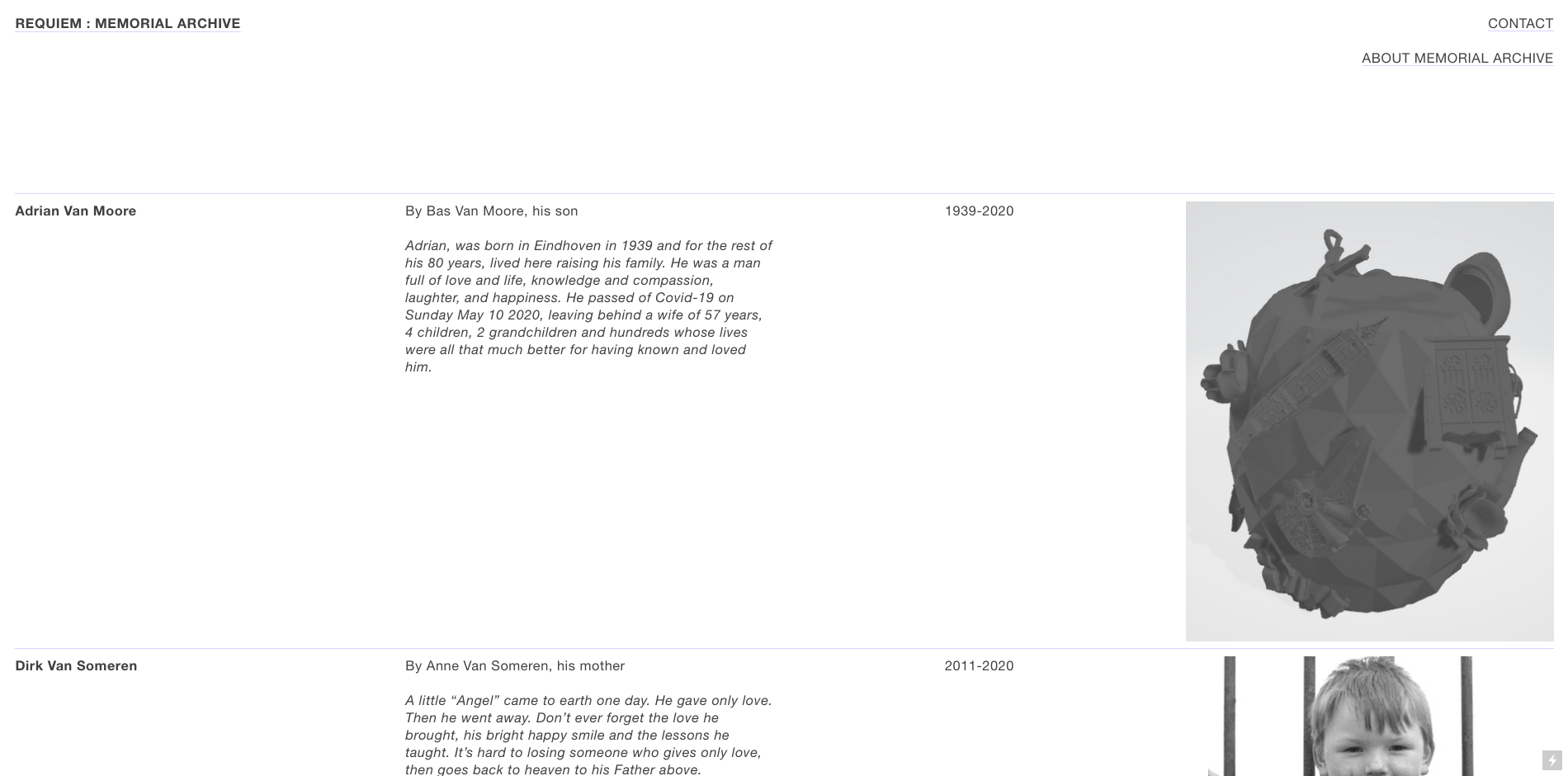

The artist went further still, designing a final resting place for this “nameless human.” With a desire to restore his dignity as a person, he combined the aesthetics of the eighteenth century with the technologies and materials of the twenty-first, crafting a funerary cabinet to contain the remains. This cabinet functions not merely as a funerary object but as a symbolic structure—a meditation on human dignity and the continuity of memory.

-

작가는 어린 시절부터 지금에 이르기까지, 세상의 온갖 물건을 수집해왔다. 그의 수집 행위는 단순한 취미가 아니라, 사물에 깃든 시간과 존재의 흔적을 탐구하는 하나의 창작 행위였다. 작가는 자신이 모은 오브젝트에 스스로 상상해낸 이야기를 부여하며, 그것들을 새로운 맥락 속에서 다시 태어나게 했다. 그에게 스토리텔링은 창작의 근원이자, 모든 작업의 출발점이었다. 작가는 물건의 표면에 남은 흠집과 마모, 형태의 비틀림 속에서 시간의 감각을 느끼며, 사물이 지나온 여정을 추적한다. 이러한 태도는 단순한 물질적 탐닉을 넘어, 사물이 품은 기억을 되살리는 일종의 ‘감각적 고고학’이라 할 수 있다.

작가에게 ‘소중한 오브젝트’란 그 자체로 시간을 품은 존재이다. 수집된 오브젝트들은 작가의 손끝을 거쳐 새로운 해석을 부여받고, 그렇게 재탄생한 사물들은 그의 개인적 박물관을 구성한다. 이 사적 박물관은 개인의 소유욕을 넘어, 사물과 인간의 관계를 사유하는 장으로 기능한다. 가치가 없다고 여겨지는 사물일지라도, 작가의 상상력과 해석을 통해 다시금 존재의 이유를 부여받는다. 그는 이를 통해 관람자들에게 물음표를 던진다. “무가치한 사물과 가치 있는 사물의 경계는 과연 어디에 존재하는가?”

이 질문은 결국 작가를 새로운 탐구의 장으로 이끌었다. 네덜란드 아인트호벤에 거주하던 시기, 그는 지역 박물관 ‘Erfgoedhuis Eindhoven’을 방문하여, 전문가들이 오브젝트의 가치를 어떻게 분류하고 관리하는지를 조사했다. 그곳에서 박물관은 작가에게 “가치 없는 오브젝트”로 분류된 하나의 유해를 기증했다. 신원이 밝혀지지 않은 18세기 중년 남성의 뼈였다. 너무 흔하게 발견되어, 학문적으로도, 역사적으로도 의미가 없다고 판단된 이 유골은 ‘무가치한 유물’이라는 이유로 버려질 운명이었으나, 작가는 그를 새로운 시선으로 바라보았다.

그에게 이 무명의 유골은 더 이상 단순한 오브젝트가 아니었다. 그것은 한때 살아 숨 쉬던 인간의 흔적이자, 작가 자신과 다르지 않은 존재였다. 가족을 사랑했을지도, 무언가를 열망했을지도 모를 그 익명의 인물에게 작가는 깊은 연민과 동질감을 느꼈다. 그는 존재하지 않는 그 남자의 삶을 다시 상상하기 시작했다. 작가는 허구적 상상력을 바탕으로 그 남자의 생애를 소설로 집필하고, 그 서사를 시각적으로 전달하기 위한 수단으로 그래픽 노블을 제작했다. 더 나아가 그 남자의 흔적을 따라가는 여정을 다큐멘터리 형식으로 기록함으로써, 잊힌 존재에게 새로운 생을 부여하고자 했다.

작가는 나아가, 그가 마주한 ‘무명의 인간’을 위한 마지막 안식처를 직접 디자인했다. 인간으로서의 존엄을 회복시켜주고자 하는 마음에서, 그는 18세기적 미감과 21세기의 기술을 결합하여, 고인의 유해를 담는 납골 캐비닛을 제작했다. 캐비닛은 단순한 장례용 오브제가 아니라, 인간 존재의 존엄과 기억의 지속 가능성에 대한 상징적 장치로 기능한다.

![]()

For the artist, a “precious object” is one that inherently contains time itself. The collected objects, reinterpreted through his imagination, are reborn as unique creations that together form his own personal museum. This intimate museum transcends mere possession and becomes a space for reflecting on the relationship between humans and objects. Even things once deemed worthless acquire renewed existence through the artist’s imagination and interpretation. Through this process, he poses a question to the viewer: Where does the boundary truly lie between what is valuable and what is valueless?

This question eventually led the artist to a new field of inquiry. While living in Eindhoven, the Netherlands, he visited the regional museum Erfgoedhuis Eindhoven to research how curators and experts classify, preserve, and determine the value of artifacts. During this investigation, the museum gifted the artist a “valueless object”: the skeletal remains of an unidentified middle-aged man from the eighteenth century. Because the bones were too common and held no discernible academic or historical significance, they had been categorized as “worthless remains.” Yet to the artist, they were not just fragments of anatomy—they were the remnants of a once-living person, not unlike himself.

This anonymous skeleton ceased to be a mere object in the artist’s eyes; it became a symbol of human presence, of a life that once contained emotion and desire. Perhaps this man had been a husband, a father, or someone who longed for meaning—just as the artist does. The artist felt a profound sense of empathy and kinship toward him. Moved by this connection, he began to imagine and reconstruct the man’s lost life. Through fictional imagination, he wrote a novel recounting the man’s story, then translated that narrative into a graphic novel to convey his envisioned persona. Finally, he created a documentary that retraced the man’s imagined footsteps, granting a new form of life to a forgotten existence.

The artist went further still, designing a final resting place for this “nameless human.” With a desire to restore his dignity as a person, he combined the aesthetics of the eighteenth century with the technologies and materials of the twenty-first, crafting a funerary cabinet to contain the remains. This cabinet functions not merely as a funerary object but as a symbolic structure—a meditation on human dignity and the continuity of memory.

-

작가는 어린 시절부터 지금에 이르기까지, 세상의 온갖 물건을 수집해왔다. 그의 수집 행위는 단순한 취미가 아니라, 사물에 깃든 시간과 존재의 흔적을 탐구하는 하나의 창작 행위였다. 작가는 자신이 모은 오브젝트에 스스로 상상해낸 이야기를 부여하며, 그것들을 새로운 맥락 속에서 다시 태어나게 했다. 그에게 스토리텔링은 창작의 근원이자, 모든 작업의 출발점이었다. 작가는 물건의 표면에 남은 흠집과 마모, 형태의 비틀림 속에서 시간의 감각을 느끼며, 사물이 지나온 여정을 추적한다. 이러한 태도는 단순한 물질적 탐닉을 넘어, 사물이 품은 기억을 되살리는 일종의 ‘감각적 고고학’이라 할 수 있다.

작가에게 ‘소중한 오브젝트’란 그 자체로 시간을 품은 존재이다. 수집된 오브젝트들은 작가의 손끝을 거쳐 새로운 해석을 부여받고, 그렇게 재탄생한 사물들은 그의 개인적 박물관을 구성한다. 이 사적 박물관은 개인의 소유욕을 넘어, 사물과 인간의 관계를 사유하는 장으로 기능한다. 가치가 없다고 여겨지는 사물일지라도, 작가의 상상력과 해석을 통해 다시금 존재의 이유를 부여받는다. 그는 이를 통해 관람자들에게 물음표를 던진다. “무가치한 사물과 가치 있는 사물의 경계는 과연 어디에 존재하는가?”

이 질문은 결국 작가를 새로운 탐구의 장으로 이끌었다. 네덜란드 아인트호벤에 거주하던 시기, 그는 지역 박물관 ‘Erfgoedhuis Eindhoven’을 방문하여, 전문가들이 오브젝트의 가치를 어떻게 분류하고 관리하는지를 조사했다. 그곳에서 박물관은 작가에게 “가치 없는 오브젝트”로 분류된 하나의 유해를 기증했다. 신원이 밝혀지지 않은 18세기 중년 남성의 뼈였다. 너무 흔하게 발견되어, 학문적으로도, 역사적으로도 의미가 없다고 판단된 이 유골은 ‘무가치한 유물’이라는 이유로 버려질 운명이었으나, 작가는 그를 새로운 시선으로 바라보았다.

그에게 이 무명의 유골은 더 이상 단순한 오브젝트가 아니었다. 그것은 한때 살아 숨 쉬던 인간의 흔적이자, 작가 자신과 다르지 않은 존재였다. 가족을 사랑했을지도, 무언가를 열망했을지도 모를 그 익명의 인물에게 작가는 깊은 연민과 동질감을 느꼈다. 그는 존재하지 않는 그 남자의 삶을 다시 상상하기 시작했다. 작가는 허구적 상상력을 바탕으로 그 남자의 생애를 소설로 집필하고, 그 서사를 시각적으로 전달하기 위한 수단으로 그래픽 노블을 제작했다. 더 나아가 그 남자의 흔적을 따라가는 여정을 다큐멘터리 형식으로 기록함으로써, 잊힌 존재에게 새로운 생을 부여하고자 했다.

작가는 나아가, 그가 마주한 ‘무명의 인간’을 위한 마지막 안식처를 직접 디자인했다. 인간으로서의 존엄을 회복시켜주고자 하는 마음에서, 그는 18세기적 미감과 21세기의 기술을 결합하여, 고인의 유해를 담는 납골 캐비닛을 제작했다. 캐비닛은 단순한 장례용 오브제가 아니라, 인간 존재의 존엄과 기억의 지속 가능성에 대한 상징적 장치로 기능한다.

Requiem : Stool

PLA (Poly Lactic Acid), Concrete

2021

500 (W) X 500 (L) X 500 (H)

PLA (Poly Lactic Acid), Concrete

2021

500 (W) X 500 (L) X 500 (H)

Requiem : Urn

PLA (Poly Lactic Acid)

2020

350 (W) X 350 (L) X 450 (H)

PLA (Poly Lactic Acid)

2020

350 (W) X 350 (L) X 450 (H)

From there, the project expanded into a broader reflection on death and remembrance in contemporary society. In the wake of the COVID-19 pandemic and other tragedies, countless deaths have gone unnoticed and unacknowledged. The artist confronted this reality and sought to transform death into a new form of memory. This pursuit led to the conception of Requiem Memorial, a platform that merges digital technology with funerary culture.

Requiem Memorial aims to rescue the memory of individuals from social oblivion. Through a mobile application, bereaved families can enter basic information about the deceased, upload photographs of meaningful personal belongings, and leave messages of remembrance. This data is archived permanently on the website www.requiemmemorial.com, while a customized urn—crafted from bio-materials—is produced and delivered to the family. Each urn becomes a sculptural object that embodies the identity and story of the deceased, transcending its role as a mere funerary container.

The project poses a fundamental question: How can we design memory after death? It is also a meditation on the persistence of existence. The artist believes that death does not occur when the body or mind ceases to function, but when a person is forgotten—when they disappear entirely from the memories of others. Thus, he asserts that every individual’s unique story deserves to be respected and remembered.

Through this practice, the artist reconstructs the boundaries between the material and the immaterial, between memory and oblivion, between life and objecthood. By calling forgotten existences back into narrative form, he restores dignity to those—both objects and humans—once deemed worthless. Ultimately, his project is not a design for death, but a design for remembrance: a poetic and philosophical response to how human stories might continue to live within the world, even after the body has vanished.

-

이러한 시도는 현대 사회의 죽음과 기억에 대한 문제로 확장되었다. 코로나 팬데믹을 비롯한 수많은 비극적 사건들 속에서, 존중받지 못한 채 잊혀진 죽음들이 늘어났다. 작가는 이 현실을 직시하며, 죽음을 다시 ‘기억의 형식’으로 환원시키고자 했다. 그 결과, 그는 디지털 기술과 장례 문화를 결합한 새로운 플랫폼, ‘Requiem Memorial’을 고안했다.

‘레퀴엠 메모리얼’은 개인의 죽음을 사회적 망각 속에서 구출하기 위한 시도이다. 유족은 앱을 통해 사망자의 기본 정보를 입력하고, 추모 메시지와 함께 고인을 기억할 수 있는 오브젝트의 사진을 업로드할 수 있다. 이 데이터는 디지털 아카이브로 전송되어 ‘www.requiemmemorial.com’에 영구 보존되며, 동시에 고인만을 위한 맞춤형 유골함이 바이오 마테리얼을 이용해 제작된다. 이 유골함은 단순한 장례용 용기를 넘어, 고인의 정체성과 이야기를 시각화한 조형물이 된다.

이 프로젝트는 ‘죽음 이후의 기억’을 어떻게 디자인할 수 있는가에 대한 질문이자, ‘존재의 지속’에 관한 사유이다. 작가는 인간이 죽는다는 것은 육체가 사라지는 것이 아니라, 타인의 기억에서 완전히 잊히는 순간이라 말한다. 따라서 그는 각 개인이 가진 고유한 이야기가 존중받고, 기억될 권리가 있다고 믿는다.

작가의 작업은 물질과 비물질, 기억과 망각, 생명과 사물 사이의 경계를 재구성한다. 그는 잊혀진 존재들을 다시 이야기로 불러들이며, 무가치로 분류된 사물과 인간에게 존엄의 자리를 되돌려준다. 결국 그의 프로젝트는 ‘죽음을 위한 디자인’이 아니라, ‘기억을 위한 디자인’이며, 사라짐 이후에도 인간의 이야기가 어떻게 세계 속에서 계속 살아남을 수 있는가에 대한 시적이자 철학적인 응답이다.

The various objects in the subsequent Requiem series were created by blending multiple images related to the deceased, serving as a way to remember them.

Objects such as candle holders for memorials, shelves for glasses, wine stoppers, and lamps take on randomly generated forms through digital algorithms.

-

이후 진행된 여러가지 Requem시리즈의 오브제들은 고인을 기억하기 위한, 그와 관련된 여러가지 이미지들을 혼재하여 제작되었다.

추모를 위한 캔들 홀더, 술잔을 위한 쉘프, 와인 스탑퍼, 램프와 같은 오브제들은 디지털 알고리즘을 통해 오브제의 형태가 랜덤하게 형성된다.